La Milano del Corti

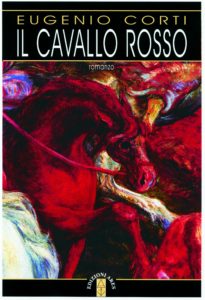

Le rivoluzioni, scriveva Ezra Pound in un aforisma, nascono dalla cima: sono causate da ciò che c’è di marcio sulla cima. L’assioma, applicato ai tre secoli moderni sentiti come un tutt’uno, innerva la filosofia di Eugenio Corti scrittore impegnato: è questa la fonte ideale da cui fluisce l’inchiostro cortiano, nero perché intinto nell’antiilluminismo. E sin qui, staremmo pur sempre nell’alveo del pensiero reazionario e/o tradizionalista: però l’autore de Il cavallo rosso seppe usare anche altre tinte, il celeste su tutte, che gli conquistarono un nutrito seguito di lettori i quali nelle pagine sentivano ardere quella specie di fiamma azzurra degli entusiasti. Sí: perché ben nascosto dentro la pietra scolpita di una prosa narrativa «comacina», covava l’entusiasmo che edifica e che ricostruisce: e dato che nelle cose umane simili fiammelle rimangono incorrotte dagl’influssi negativi della storia e della società, un tale fuoco ha saputo incenerire il cinismo. Oltre che sulla pagina, a Corti quella luce azzurra ardeva anche negli occhi.

Anzi, il barlume nello sguardo s’intensificava quando lo scrittore di Besana parlava (in pubbliche conferenze prima, e infine nelle tante conversazioni private) del clima politico e culturale italiano del quinquennio seguente la vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni del 18 aprile del 1948: allora, il solo ricordo bastava a sostenere il discorso di un vecchio che, mezzo secolo dopo e alle soglie del XX secolo, ha saputo trasmettere delle proprie passioni il vigore riflesso. Si adombrava cosí il segreto della lunga operosità di un narratore e testimone: perché a sostenerne l’opera era la certezza di essere, sue testuali parole, un «cantastorie per il Regno» cioè uno che dall’imperativo teologico sapesse declinare l’impegno personale, prepolitico ed efficace benché avvolto nel nascondimento del coraggio morale: come era avvenuto per altri autori della civiltà lombarda, prima di lui. Vorremmo chiamare questa attitudine «celeste entusiasmo civile».

Milano capitale morale d’Italia fu un’asserzione vera. Certo, la forma mentis del milanese attuale appare a uno sguardo superficiale lontanissima dal tipo psicologico dell’entusiasta: in essa prevale piuttosto l’impronta ragionieristica di una filosofia un tempo pregna di carità implicita e poi degradatasi a mero spirito pratico venato di vanterie da benestante. Aguzzando lo sguardo, sceverando tra gli stereotipi metropolitani dell’uomo-massa novecentesco, si noterà anche altro. Attraverso un primo velo di inevitabile elegia, che è lo stigma della lirica settentrionale, e sotto l’isterismo collettivo degli ultimi anni, appariranno in trasparenza i lineamenti di una tradizione rimasta in secondo piano poiché fedele al proprio motto di Humilitas (dal latino = «stare terra terra»), ma che di tanto in tanto riemerge nella storia di questa città a chiare lettere: da Carlo Maria Maggi (1630–1699) il drammaturgo prearcade che si accollò il compito, a fine Seicento, di mettere in scena la saggezza popolare sotto forma di «consigli» offerti dalla maschera teatrale di Meneghino mentre la dominazione spagnola giungeva al crepuscolo.

Secoli dopo, nel pieno dell’insulto positivista e risorgimentale sulla società milanese, fu Emilio De Marchi (1851–1901) a raccogliere il testimone di una vocazione letteraria che volesse tenere insieme i tesori nativi della saggezza popolare cioè «ignorante ma non incolta» e spendersi in veste di intellettuale inorganico a qualunque logica che non fosse la raffigurazione del «vero»; e fu sua l’immagine del Milanin Milanon dei Navigli, che divenne proverbiale come nostalgia di una possibile convivenza urbana capace di attutire il disprezzo moderno delle élites verso il popolino povero ma ricco della cordialità morale, ovvero laico-cristiana, diffusa sottopelle. Ultimo della serie, sinora, a tentare di congiungere le due anime antagoniste della milanesità è stato Rodolfo Quadrelli (1939–1984), il quale offre un corpus di scritti inaggirabile, se si vuole intendere il senso del presente contemporaneo alla trasformazione del «miracolo economico»: nelle sue pagine, come in Maggi e DeMarchi, la città meneghina assurge al ruolo di axis mundi attorno a cui ruota, com’è giusto che sia, la comprensione dell’universale nel particolare.

La Milano di Eugenio Corti è invece la sagoma urbana di uno scenario non neutro, emergente e intravista dietro la trama romanzesca; essa è soprattutto il condensato dell’esperienza diretta dell’autore reale, cioè di un ragazzino campagnolo dell’alta provincia briantea costretto nel corso degli Anni Trenta del XX secolo all’internato presso il San Carlo, celebre collegio cattolico diocesano dove, da ginnasiale e poi liceale, fu uno studente diligente ma innamorato degli unici residui di vita rustica tollerati in una grande metropoli novecentesca: il volo degli uccelli nel cielo cittadino, sopra le cimase dei tetti. Quello stesso giovane che diverrà da adulto la voce narrante del Cavallo rosso, nella cui struttura narrativa ridistribuirà sul sistema dei personaggi le scaglie del proprio impatto personale con il capoluogo lombardo. Su diverse direttrici: prima di tutto lasciando che il canovaccio della vita urbana sia sottinteso, e dando per scontato che il lettore s’immedesimi in quel distrarsi adolescenziale guardando fuori dalla finestra, in attesa dell’agognato termine dell’anno scolastico, quando assieme all’estate arrivava il permesso di ritornare a casa (qui, nel testo, a Nomana alias Besana Brianza); in secondo luogo, riutilizzando i sedimenti anamnestici delle proprie memorie nell’impasto narrativo, per ricostruire sulla pagina lo stato d’animo dello studente universitario di allora, frequentatore dei chiostri dell’Università del Sacro Cuore, primo semestre del primo anno di corso, facoltà di Legge, sino alla chiamata alle armi: autunno 1940.

Di là in poi, non essendo figura di una terra natale, Milano scompare dal racconto, inghiottita nel gorgo della guerra; ricomparirà soltanto nel punto della fabula che più interessa a noi, latori della tesi che quella cortiana sia una scenografia morale. In altri termini, sosteniamo che questa «Milano dal cuore in mano» sia il fondale propizio per quelli che sopra abbiamo definito i celesti entusiasmi civili.

La Milano del Corti riappare infatti nel terzo volume del Cavallo rosso, tra le parti terza e quarta, esattamente alle pp. 1095–1096 (1): là dove l’intreccio opera una sapiente ellissi temporale dall’immediata vigilia delle Elezioni Politiche del 18 aprile 1948 a un mese dopo. Così, quella che faceva da sfondo a un Palmiro Togliatti impegnato allo stremo nella campagna elettorale in pro del Fronte Democratico Popolare, diventa di colpo la città in cui la DC conquista «soltanto» il 46,73% dei voti. Ecco perché la sequenza cortiana (che qui sotto trascriviamo, chiosandola con glosse, note e riquadri a paragone con la celebre pellicola Totò a colori girata nel 1952 per la regia di Steno con sceneggiatura di Mario Monicelli) ha una doppia valenza, perché è documento storico, parziale e ideologicamente schierato, di un momento vissuto in prima persona; e perché offre il tratto di congiunzione tra rappresentazioni poetiche (di Maggi e De Marchi e Quadrelli, saltando a piè pari la satira pariniana) per le quali la letteratura viene sempre considerata «come un ramo delle scienze morali» (2).

La pretesa del presente commento è di riuscire a illustrare i modi dell’arte di un autore novecentesco semisconosciuto, mediante il paragone latente con un autore tardo secentesco noto solo agli specialisti e per mezzo del dialogo possibile ma mai del tutto realizzatosi con un intellettuale contemporaneo: ciò, non per uno sterile gusto dell’ucronia ma in forza del principio della tradizione, che è «ciò che può non essere mai stato, ma avrebbe potuto essere e che ancora potrebbe essere» (3).

Circa un mese più tardi, cioè due settimane dopo le elezioni generali, ci fu il fidanzamento ufficiale tra Ambrogio e Fanny. Ebbe luogo di domenica. Il giovane scese (4) a Milano con la Millecento sportiva, portando con sé, dentro un piccolo astuccio di raso, l’anello per la fidanzata: intorno al gioiello e all’immagine di Fanny (Fanny che gli avrebbe aperto esultante la porta di casa, Fanny dagli occhi verdi dolce-ridenti, Fanny che ammirando l’anello piegava vezzosa la testa dai capelli tagliati alla paggio) giostravano lieti i suoi pensieri, accordandosi in baldanza al ritmo del motore. L’attraversamento dei paesi — coi muri ancora tappezzati (5) di manifesti elettorali, e coi lunghi striscioni di tela degli slogans sospesi a funi ormai lasche sopra le strade — distraevano però ogni tanto la sua mente dall’attesa gioiosa per riportarla alle elezioni, e più in particolare ai commenti fatti la sera prima a Nomana.

Circa un mese più tardi, cioè due settimane dopo le elezioni generali, ci fu il fidanzamento ufficiale tra Ambrogio e Fanny. Ebbe luogo di domenica. Il giovane scese (4) a Milano con la Millecento sportiva, portando con sé, dentro un piccolo astuccio di raso, l’anello per la fidanzata: intorno al gioiello e all’immagine di Fanny (Fanny che gli avrebbe aperto esultante la porta di casa, Fanny dagli occhi verdi dolce-ridenti, Fanny che ammirando l’anello piegava vezzosa la testa dai capelli tagliati alla paggio) giostravano lieti i suoi pensieri, accordandosi in baldanza al ritmo del motore. L’attraversamento dei paesi — coi muri ancora tappezzati (5) di manifesti elettorali, e coi lunghi striscioni di tela degli slogans sospesi a funi ormai lasche sopra le strade — distraevano però ogni tanto la sua mente dall’attesa gioiosa per riportarla alle elezioni, e più in particolare ai commenti fatti la sera prima a Nomana.

Gli si prospettavano certe frasi di Michele, che era letteralmente elettrizzato dalla grande vittoria del partito d’ispirazione cristiana. «Ce ne rendiamo conto o no?» aveva detto all’incirca: «In tutta l’Europa libera i popoli stanno affidando la direzione delle cose ai cristiani: è successo in Francia, in Belgio, in Olanda, in Germania, perfino in Germania! E adesso anche in Italia. Ci rendiamo conto che questo non accadeva più da secoli? E cosa significa? Che la gente, dopo aver sperimentato i bei risultati a cui conducono le altre strade, ha finalmente capito che solo da Cristo può venire la salvezza: anche nell’ordine politico.»

E ancora: «Dobbiamo ringraziare più d’ogni altro il papa: raramente nella storia della chiesa un pastore è stato così all’altezza della situazione, così valido nell’indirizzare il gregge.» Michele aveva anche, impressionando un po’ tutti, sottolineato: «Per noi cristiani questa è un’occasione enorme: si presenta, precisamente a noi, della nostra generazione, la possibilità di bloccare la frana della civiltà verso il disastro. Adesso la possibilità d’evitare che l’Europa intera si trasformi in un’immensa Crinovaia c’è, esiste veramente.» (Intendeva dire — Ambrogio l’aveva capito — in un’immensa fossa di cannibali, non solo in senso figurato.) «Su questa possibilità» aveva insistito Michele «noi dobbiamo impostare tutta la nostra azione futura, che non sarà facile. È un lavoro culturale enorme quello che ci aspetta: dobbiamo supplire in breve al mancato lavoro d’intere generazioni.» Quando poi lui, Ambrogio, gli aveva chiesto qualche esempio concreto di ciò che si sarebbe dovuto fare, aveva affermato che, per cominciare, era inammissibile che ci fosse in Italia una sola università cattolica: «Bisogna metterne insieme cinque, dieci. E come in Italia, negli altri paesi d’Europa.»

E s’era messo a parlare di case editrici, e di giornali, ma a questo punto un po’ tutti erano intervenuti, e così quel discorso interessante era rimasto a mezzo. Una prospettiva grandiosa, comunque, quella del giovane scrittore. «Beh, arriveremo a realizzarla, vedrai» si disse Ambrogio, cedendo all’euforia. In quei giorni successivi alla grande vittoria (a Nomana il partito d’ispirazione cristiana aveva ottenuto il 71 per cento dei voti) ogni cosa sembrava possibile. Premette con entusiasmo l’acceleratore. n Monza, città paolotta (6), gli sembrò che la gente avesse — e forse realmente aveva — la faccia più distesa e più allegra del solito. (Se euforici e come usciti da un incubo erano in quei giorni i paolotti, lo stato d’animo dei loro avversari ci è reso bene dal comportamento del poeta Saba, secondo lo descrisse più tardi il quasi (7) poeta Vittorio Sereni: E un giorno, un giorno o due dopo il 18 aprile, / lo vidi errare da una piazza all’altra, / all’uno all’altro caffè di Milano / inseguito dalla radio. / «Porca» vociferando «porca». Lo guardava / stupefatta la gente. / Lo diceva all’Italia. Di schianto, come a una donna / che ignara o no a morte ci ha ferito.

Ma ormai l’incontro con Fanny si approssimava, e le sollecitazioni d’ogni altro ordine raggiungevano sempre meno Ambrogio. Il quale dopo essersi lasciata indietro, senza più badare a ciò che lo circondava, anche Sesto, percorse di buona lena le strade di Milano fino a via Boccaccio, arrestò la macchina davanti al palazzo in cui la ragazza abitava, e salì in ascensore, con crescente impazienza, al suo appartamento. S’attendeva di passare l’intera giornata in quella casa, con la fidanzata e i suoi genitori. Fanny però era di diverso avviso, e dopo ch’egli ebbe appeso il soprabito nel guardaroba dell’atrio (accanto al bizzarro bastone da passeggio della futura suocera, lungo appena due spanne), glielo disse: «Guarda che io oggi m’aspetto che tu mi porti a fare una bella passeggiata.»

«Ah, così? Benissimo. E dí, dove si va?»

«Non lo so» gli rispose la ragazza, «quello lo decideremo dopo, però dev’essere una bella passeggiata.» Per il momento andarono tutti — fidanzati, padre e madre — verso il salotto; la casa di Fanny era, giusto come lei l’aveva altre volte definita, “affluente”, cioè ampia e comoda, e con oggetti e quadri e sopramobili dapertutto (8) anche nei corridoi. Il giovane lanciò un’occhiata al futuro suocero, il commendator Mayer, chiedendosi — poiché sembrava implicito che lui e la moglie a spasso in macchina non ci sarebbero venuti — se l’idea di Fanny gli dispiacesse. Non sembrava dispiacergli, tanto che commentò: «Una passeggiata? Ma bravi. Guarda che bella idea la Ninina.» Il suo modo d’esprimersi appariva molto commendatorile ad Ambrogio, così come la sua figura: obesa ma vivace, e con la testa calva. Commendatorile — sempre secondo l’idea che Ambrogio si faceva del termine — era anche il salotto in cui entrarono: con poltrone comode all’eccesso.

Su un mobiletto c’era però una fotografia di Fanny in divisa da crocerossina, a ricordare come durante la guerra questa famiglia non si fosse estraniata dalla sofferenza comune. La madre (che da un certo tempo in qua non aveva più i capelli di colore azzurro, ma castani con mèche) approvò anche lei l’idea della figlia: «Una passeggiata? Eh già, sicuro, ma certamente.» A differenza del marito non avvertiva, in presenza del futuro genero, alcun senso d’impaccio. L’aveva in altre occasioni sperimentato ascoltatore paziente, e si riteneva già in credito con lui se non si metteva subito a parlare “a ruota libera” (espressione anche questa di Fanny) non importa di che. La qual cosa del resto essa implicitamente si riprometteva di fare tra poco. Intanto si limitava a sorridere in modo marcato, compiaciuto.

«E allora?» disse Fanny una volta che furono tutti seduti in poltrona: «Dimmi, li avete finalmente cominciati i lavori nella villa?»

«Ai “Dragoni”? No, purtroppo, mi vergogno, ma non ancora» le rispose Ambrogio sorridendo. La ragazza, pur sorridendo a sua volta, disapprovò con la testa: «Oh, ma quando vi decidete?»

«Sono lavori che non richiederanno molto tempo» asserì il giovane: «Vedrai. D’altra parte in questi mesi» spiegò, più che ancora che a lei, agli altri: «a parte del elezioni, in casa nostra non s’è fatto altro che correre tutti dietro al nuovo stabilimento.» Si rivolse al commendatore: «Mio padre ha la fissazione d’aumentare i posti di lavoro: al punto da lasciarmi piuttosto perplesso. C’è il rischio di finire nei guai.»

«Oh, papà è molto abile» disse generico il commendatore, «li sa far bene i suoi affari.» Ambrogio, un po’ interdetto, risolse di prendere la frase come un complimento; era però chiaro che il commendatore non afferrava come stessero le cose. Forse, con la sua mentalità borghese, non poteva concepire che uno, tanto più un industriale, agisse spinto soprattutto da motivi ideali. «I lavori non è che siano poi così pochi» (9) fece presente Fanny: «C’è quella parete da demolire per allargare la stanza, e il bagno da costruire ex novo, e abbiamo anche deciso di ridipingere l’androne d’ingresso, ricordi? E poi c’è…» elencò alcuni altri lavori; li avevano decisi insieme qualche tempo prima, durante un’apposita visita di lei. Avrebbero occupato, loro due, una metà della villa, lasciando l’altra metà a disposizione di qualcuno dei fratelli d’Ambrogio, quando si fosse a sua volta sposato. Mentre Fanny elencava i lavori da eseguire, pareva quasi ai due futuri sposi di vedere il loro nido formarsi: anche Ambrogio si lasciò per qualche istante prendere dalla dolcezza di tale prospettiva.

«Beh, guarda che io non intendo aspettare» concluse risoluta la ragazza. «Abbiamo detto che quest’estate ci sposeremo, e così dev’essere.»

«Neanch’io intendo aspettare, sta sicura» le disse Ambrogio. I genitori sorridevano. «Mi sa» osservò il giovane «che in questo momento a tuo padre e a tua madre sta tornando in mente il giorno del loro fidanzamento.» Fanny annuí con grazia (in momenti come questo, pensò Ambrogio, era davvero un amore, metteva addosso una gran voglia di stringerla tra le braccia).

«Il nostro fidanzamento?» esclamò invece sorpreso il commendator Mayer; e guardando la moglie: «Ma noi… ci siamo mai fidanzati, noi?» Fanny si mise a ridere, scuotendo il caschetto di capelli color castano dorato: «Paparone, per favore» disse. «Filippo, ti prego» sbuffò la signora, e rivolta al futuro genero: «Vede che spirito di rapa?»

«Io non sto facendo dello spirito, io non scherzo» protesto il commendatore. «Quand’è che ci siamo fidanzati noi due?» «Beh, vi sarete ben scambiati la promessa di sposarvi, no?» cercò d’indirizzarlo Fanny: «Anche se magari, che so, non vi sarete scambiati l’anello.» Il commendatore frugava nella memoria, e intanto seguitava a far segno di no. «Per amor del cielo, Filippo» disse seccata la moglie, e alla figlia: «Come? Cosa dici? Non ci siamo scambiati l’anello? E quello col brillante e i brillantini intorno, da dove viene quello?» «Ah, quello. Io non sapevo che.» Il commendatore intanto, con la testa calva ritirata tra le spalle, e la bocca stretta così da gonfiare un po’ le guance, faceva sempre segno di no, che lui ad ogni modo non ricordava niente.

«Oh, Ambrogio» esclamò la madre «lo vede che marito impossibile il mio?» Entrò una cameriera di mezz’età, in crestina, grembiule nero e grembiulino bianco, col carrello degli aperitivi: era con evidenza più abile di Noemi, e certo molto più impersonale: non poteva però essere altrettanto affezionata, pensò Ambrogio.

«Un momento, Ines» disse Fanny, e agli altri: «Gente, io credo che sia inutile aspettare. È meglio che facciamo subito la cerimonietta, no?» E al giovane: «Sei d’accordo, Ambrogio?»

«Con te sempre» rispose lui.

«Allora vado a prendere l’anello.»

«Va.»

Con grazia si alzò in piedi e uscì dal salotto, mentre la gonna le svolazzava attorno alle giovani gambe, cosa che attirò l’occhio di Ambrogio.

La Ines, guidato il carrello in un angolo, («Lasci pure Ines» le disse la madre «che poi facciamo noi»), uscì a sua volta. Fanny tornò subito con un piccolo astuccio di raso, simile a quello che Ambrogio aveva con sé, e che ora tirò fuori di tasca; la ragazza si fermò davanti a lui che, istintivamente, fece per alzarsi in piedi, lei però glielo impedí posandogli le due mani sulle spalle, quindi sedette sul braccio della poltrona in cui egli sedeva. Aprí l’astuccio, Ambrogio fece altrettanto col proprio: i due giovani s’infilarono a vicenda gli anelli al dito. Gli anelli si adattarono loro senza problemi, perché la previdente Fanny aveva a suo tempo avuta la precauzione di prendere accuratamente le misure.

«Ecco fatto» disse.

«E allora? Non ve lo scambiate un bacetto?» chiese trepida la madre.

«Certo» rispose con entusiasmo Ambrogio. I due fidanzati si scambiarono un bacio. Al che la signora Mayer per poco non si metteva a piangere.

«Oh, Filippo» esclamò «la nostra Ninina. La nostra Ninina ci scappa via.»

«Eh, beh? Non vorrai mica piangere per questo, spero» le rispose il commendatore il quale, con sorpresa d’Ambrogio, appariva anche più commosso della moglie. «Cos’è che vorresti? Che la Ninina ci resti in casa finché diventa una vecchia zitella? Questa poi!» Rivolgendosi ai due giovani ripeté con voce ancora più forte, quasi incontrollata: «Questa poi!» e intanto con la mano si sfilava di tasca il fazzoletto, mentre gli occhi gli s’andavano arrossando in modo incredibile. «I miei emotivi genitori» sorrise Fanny. Si alzò dal braccio della poltrona: «Ma guardate qui, guardate questo piuttosto. Accipicchia però, Ambrogio, che anello, che meraviglia di brillante! Oh, grazie.»

Si chinò a baciare il fidanzato una seconda volta. poi, rizzatasi di nuovo: «Non lo volete vedere questa meraviglia d’anello?» e senza sfilarselo andò verso la madre con la mano tesa: era, anche in questo, molto graziosa: «Ti piace?»

«Il tuo» disse Ambrogio, mostrandolo intorno con impaccio «è ancora più bello.» Gli altri questo l’avevano già visto, ovviamente; il giovane ritirò la mano; si sentiva un po’ sconcertato dall’inattesa emozione dei due genitori. «Fanny non andrà ad abitare lontano» credé bene di ricordare loro: «E voi in casa nostra, ai “Dragoni”, lo sapete che siete in permanenza invitati, che sarete sempre graditissimi.»

«Sì, sì, è un gran bravo ragazzo lei Ambrogio» disse il commendatore.

«Però davvero, che chic d’anello» osservò la madre: «Fammi vedere bene Ninina. Guarda Filippo: questo sì che si chiama un signor anello.»

«La pietra viene da un piccolo stock che mio padre ha comprato durante la guerra» spiegò Ambrogio. «Le aveva prese per sicurezza, per avere qualcosa con cui scappare se il fronte fosse arrivato fino a Nomana. Adesso quelle pietre le stiamo rivendendo, e in cambio compriamo telai. Ma per ciascuno di noi figli il papà ne ha messa una da parte: appunto per il nostro fidanzamento.»

«Pensa che fortuna» esclamò con entusiasmo la madre: «Così, senza spendere una lira, suo padre si trova ad avere già in casa tutti i brillanti per i fidanzamenti. Questa sì che è una fortuna.»

Il commendatore tentennò la testa, come abituato a simili sortite. La cameriera Ines tornò di lì a non molto per comunicare, sempre con discrezione, che il pranzo era servito. I quattro si trasferirono in sala da pranzo, un ambiente con luminose finestre e grandi quadri ottocenteschi dalle cornici dorate alle pareti.

Uno di questi — al pari degli altri di soggetto decisamente profano («Sono in una casa di “laici” ricordò Ambrogio) — era appeso di fronte a lui, e gli capitava perciò di continuo sotto gli occhi. Raffigurava Diana con ninfe al bagno, insidiata da Atteone. Mentre veniva servito l’antipasto, ad Ambrogio tornarono in mente le elezioni di due domeniche prima (10): strano che fino ad ora non se ne fosse parlato. «E le elezioni?» buttò là. «Ah, giusto» esclamò Fanny: «Hai visto L’Italia illustrata, il numero appena uscito?»

Il giovane fece segno di sì: «L’ha portata a casa Alma, figurati, un paio di sere fa.»

«Accipicchia però, com’è bravo il Michele!»

«È bravo, sì. Dovevi vedere Almina com’era in gloria con quel giornale tra le mani: faceva quasi ridere.»

«Cosa?» chiese la madre: «L’Italia illustrata?» «Per favore mamma. Sua sorella Alma faceva ridere, non L’Italia illustrata.»

«Ma voi state parlando della rivista?»

«Sí, appunto» le rispose Fanny. «Nell’ultimo numero pubblica le foto dei dodici personaggi che più hanno influito sui risultati elettorali. E uno dei dodici, pensa, è il nostro quasi cognato Michele Tintori. Quel nostro compagno d’università, che ha scritto un libro. Te ne ho già parlato mamma, ricordi?»

«Ah, sì, me n’hai parlato, aspetta. È uno ch’è tornato dall’Africa in… in barchetta. Ehi, non starò dicendo una sciocchezza?»

«Mamma, quello della barca è un altro, è un cugino d’Ambrogio che si chiamava Manno. Questo Michele è tornato dalla Russia.»

«Oh, poveretto.»

«Hai fatto caso» domandò Fanny ad Ambrogio: «che Michele è l’unico dei dodici di cui L’Italia illustrata non pubblica la fotografia? In fila con le altre facce, invece della sua hanno messo la foto del suo libro, la foto della copertina.»

«Sí, l’ho notato infatti.»

«Perché non avranno pubblicata la sua foto?»

«Non ne ho idea. Forse non l’avevano sotto mano; oppure gli sarà sembrato fuori posto mettere un ragazzo come lui in fila con De Gasperi e tutti quegli altri pezzi grossi.»

«Che bravo però il Michele» (11) ripeté Fanny. «Sta per uscire un’altra edizione del suo libro, vero?»

«Sí, la terza. Uscirà il mese venturo, in giugno.»

«E quella lettera che gli ha scritto Benedetto Croce?»

Ambrogio annuí sorridendo: «Hai visto?»

«Chi? Come?» intervenne il commendator Mayer, dubbioso di avere capito bene: «Benedetto Croce ha scritto a quel ragazzo?»

«Sí» gli rispose Ambrogio divertito: «E pensi, il bello è che a provocare la cosa è stata mia sorella Alma, che è la fidanzata di Michele. È lei che ha avuto l’idea di mandare il libro a Croce: una sera mentr’eravamo a tavola, circa un mese fa. Dovevate vederla: noi la prendevamo in giro perché il suo ci sembrava un parlare da marmocchietta… E infatti Almina è una marmocchietta, no Fanny? Nessuno riesce a capire come Michele abbia potuto prendere una cotta così tremenda per lei. Beh, quella sera però la marmocchia ha avuto ragione, non c’è niente da dire. Aveva.. ha nel libro del suo Michele una fede tale… Secondo lei bastava spedirlo a Croce, e il resto sarebbe venuto da sé: ed è stata proprio così, a Croce il libro ha fatto realmente impressione.»

Il commendator Mayer notò che Ambrogio non metteva avanti queste cose per darsi importanza, che non ci pensava nemmeno: non si riteneva importante, e non si aspettava di fare effetto. Ancora una volta il commendatore non poté fare a meno di considerare quanto il futuro genero fosse diverso dalla gente cui egli era abituato.

«Beh, quel vostro amico dev’essere davvero bravo» concluse.

«Ma dí, com’è?» s’informò la madre: «È un bel ragazzo?»

Fanny fece segno di sì: «Mica male. È piuttosto alto, coi capelli neri» lo descrisse sommariamente. Tale descrizione e i relativi — per Ambrogio molto divertenti — commenti della madre («Che caro, oh che caro… Ma allora dev’essere proprio un amore…»), nonché le correzioni che Fanny tentava, appunto perché notava lo spasso del fidanzato («Mamma, non essere così dissipata, ti prego»), riportarono un po’ alla volta il discorso su un piano più consueto. La vicinanza di Fanny — pur così diversa (Ambrogio non mancava di rendersene conto) dalla fidanzata che in astratto egli aveva cercato di prospettarsi durante l’adolescenza — andava un po’ alla volta invadendo il giovane. Contribuivano a riscaldarlo il vino eccellente e le figure del quadro; l’attirava in particolare una delle ninfe, che gli voltava a mezzo il corpo nudo, di gran lunga più appetitoso di qualunque vivanda.

«Lei diceva poco fa delle elezioni di domenica l’altra» fece il commendatore: «Ha visto il Togliatti e il Nenni e tutti quanti, che fatica che hanno fatto ad ammetterle di averle perdute? Poveretti, io li capisco. Per almeno tre giorni, ha visto, fino a quando non sono usciti i risultati definitivi, la loro stampa non ha smesso di tenere accese le speranze. Sa che io non sapevo se essere solidale con loro o avere paura?»

«Solidale con loro?» disse Ambrogio: «Ma… No, mai, anche se, certo, hanno dovuto mandare giù un bel rospo. Specialmente nelle zone dov’erano convinti di vincere. Ha letto sul giornale di quegli ex partigiani che in Toscana sono scappati dai paesi? Ce ne dev’essere ancora qualcuno nascosto in montagna: chissà cos’avevano intenzione di fare se vincevano loro.»

«Adesso bisogna che questi che hanno vinto» disse il commendatore (a differenza d’Ambrogio egli non s’identificava con essi) «provvedano subito ad aumentare la produzione. Per salvare la baracca non c’è altro mezzo: produrre e ancora produrre. Bisogna far star bene la gente: non c’è altro mezzo» ripeté. Ambrogio ricordò che piuttosto diversa era l’analisi di Michele. Ad ogni modo anche questa del commendatore gli sembrò fondata: «Adesso credo che finalmente le possibilità di produrre l’avremo» disse. «Il più grande ostacolo alla ricostruzione è stato fino a oggi il disordine che i rossi non hanno mai smesso di fare: quei continui scioperi senza fondamento, e i posti di blocco sulle strade, e i banditi, e i cortei a marea come quelli tra Sesto e Milano, che tenevano tutti in sospeso. Ma ormai tutto questo dovrebbe essere finito: l’ultima marcia su Milano, lei ha visto, la polizia l’ha bloccata senza tante storie. Credo che adesso tutti potranno mettersi a lavo- rare: allora sì, che ci tireremo fuori dai guai.» ¶ «Però» disse il commendatore (e Ambrogio ebbe — del resto senza sor- prendersi — l’impressione che la vit- toria dei cristiani non gli piacesse del tut- to) «anche gli operai le loro buone ragio- ni le hanno. Se protestano non si può dargli torto.»

«Hanno ragione a non voler vivere nella miseria, con stipendi così terra terra? Eh, lo credo bene! Ma, appunto, sono il disordine e la continua cagnara, e l’opposizione sistematica ai provvedimenti necessari, che li tengono nella miseria. E a volerli non sono gli operai, ma i comunisti e i socialisti. Vogliono un ordine in cui comandino loro, se no la cagnara.» Ripeté: «non sono gli operai a volere il disordine: tranne un piccolo numero, si capisce. Gli altri gli van dietro per paura o per ignoranza. Del resto la maggior parte degli operai non gli va affatto dietro: le elezioni, appunto, lo hanno dimostrato. Basta fare il conto dei voti popolari.»

«L’hanno dimostrato, questo è vero» ammise quasi con disappunto il commendatore.

«L’hanno dimostrato, questo è vero» ammise quasi con disappunto il commendatore.

«È il padre di Fanny e io non devo giudicarlo» si disse Ambrogio con un principio d’irritazione.

«Però son tutti uguali questi borghesi chic: prima, all’idea che potessero vincere i rossi, se la facevano sotto (12), adesso che i rossi sono stati battuti, non gli va che i cristiani dirigano la società. Si sono messi con noi soltanto per salvare la pelle: il loro cuore però, e il loro cervello — in questo Michele ha ragione — sono più vicini ai rossi che a noi.»

«Beh, adesso basta parlare di politica» intervenne Fanny, che aveva intuito il disappunto sia del fidanzato che del padre.

«Hai ragione, basta, sì» accondiscese subito Ambrogio. «In un giorno come questo poi.»

Anche il commendatore fu d’accordo. «Una cosa è sicura» disse con l’evidente intendimento di far pace col futuro genero: «Se un po’ alla volta questi che hanno vinto arrivano sul serio a dare lavoro alla gente, e sopratutto a dargli paghe sufficienti, insomma se la gente comincia a star bene, al comunismo non ci penserà più nessuno.» Ambrogio cercò d’andargli incontro: «Sí, lo credo anch’io. Nel preparare certi esami (statistica per esempio, è vero Fanny?) vengono sott’occhio cose a prima vista incredibili. Una volta, in un’esercitazione, io ho fatto dei raffronti, e sapete cos’ho scoperto? Intendiamoci, non è stata un’indagine ferrata, soltanto un lavoro per esercitazione: beh, ho trovato che in capo a quindici anni (13) o press’a poco, qui in Italia dovremmo arrivare ad avere un’automobile in ogni famiglia.»

«Questo è impossibile» dichiarò la madre. «Anche a me sembrerebbe. Se pensiamo che ancor oggi ci occorre l’elemosina degli americani per mangiare… Pare un discorso addirittura pazzesco» convenne Ambrogio. «Però siccome la scienza economica, quella che si studia all’università, è appunto scienza… beh, direi che non si scappa.»

«Ma ti rendi conto che non avremo neanche strade bastanti?» obiettò la pur laureata in scienze economiche Fanny. «Infatti. E non solo le strade bisognerà costruire.» «Ha tenuto conto nella sua analisi» domandò il padre «del fatto che a tre anni dalla guerra il nostro reddito nazionale è ancora inferiore a quello d’anteguerra?»

«Sí, era il mio punto di partenza. Però ho anche tenuto conto della curva che c’è stata finora negli incrementi, e ho tenuto conto degli incrementi che ci sono stati nell’altro dopoguerra, non solo in Italia; e di un altro parametro: gli sviluppi, in America, del rapporto reddito-motorizzazione; e anche… Ma forse queste son cose che non interessano le signore.» Guardò involontariamente la futura suocera. La quale si era messa a parlare a mezza voce con Fanny, e a queste parole s’arrestò, come colta in fallo.

Ambrogio si affrettò a concludere: «Insomma» disse «anch’io credo che quando ogni famiglia avrà l’automobile e un tenore di vita in proporzione, il comunismo non attirerà più nessuno.»

«Anche senza arrivare all’automobile» disse il commendatore. «Basta che la gente stia discretamente quanto a …» e strofinò tra loro indice e pollice, per indicare i soldi. Ambrogio annuí. Non si rendevano conto d’essere, l’uno e l’altro, assai lontani dalla realtà.

Ed è in questa clausola della voce narrante onnisciente che troviamo la messa-in-atto della dottrina politica espressa da Juan Donoso Cortés nel Saggio sul cattolicesimo, il liberalismo e il socialismo (1851) nel quale si illustra l’incompatibilità tra spirito liberale e cristianesimo, perché «il liberalismo si è assunto il compito di governare senza Dio e senza popolo. Impresa bizzarra e impossibile».

Come si diceva all’inizio, il punto di vista di Corti pone una prospettiva antimoderna nella letteratura del secondo dopoguerra, ma è tutta solcata da venature celesti, provenienti non da una fiducia nella razionalità della storia bensì dalla percezione dello scorrere del tempo umano innervato dalla presenza del trascendente nell’immanente: come in Maggi, e cosa rara nella storia delle patrie lettere nei secoli dopo l’opera dantesca.

Ai lettori frettolosi o superficiali questo entusiasmo non è percepibile perché ai loro occhi la posizione ideologica cortiana sembra simile a quella dei cattolici impegnati in politica; il distinguo di Quadrelli [riportato qui sotto, N.d.A.] chiarisce però la portata dell’equivoco.

La democrazia cristiana.

La politica italiana, come tale, può dirsi iniziata solo con il Risorgimento e, com’è noto, essa fu per forza di cose anticlericale. Molto è stato detto, e giustamente, sulla progressiva volgarità di questo atteggiamento che, sposandosi al positivismo trionfante, produsse un’epoca, come la fine dell’Ottocento, della quale a stento sapremmo trovare altre peggiori. Ma la graduale evoluzione dei cattolici e la risposta della Chiesa con la Rerum novarum alla questione piú tragica dell’epoca, la questione sociale, potevano aprire un varco entro la volgarità.

E fino a un certo punto lo aprirono: ma le conseguenze presto politiche, e destinate a risolversi in un partito, non dovevano creare la vera alternativa al liberalismo e al socialismo. Già Toniolo e Meda avevano accortamente indicato nel liberalismo più che nel socialismo il nemico da battere; in ciò veramente non differivano dalla prospettiva del grande reazionario Donoso Cortés […]. Reazionario è colui che confonde il passato con l’eterno e che propone la mera restaurazione. L’alleanza di trono e altare non poteva riuscire perché i troni erano le monarchie nazionali, fondate su quel principio nazionale che è, come abbiamo detto, anticattolico per definizione. In una situazione critica della religione, come quella che gli ultimi secoli via via palesano, è importante per il cattolico, o comunque per l’uomo religioso, comportarsi come il cristiano delle origini. Non per una ricerca di purezza, ma per una scelta di opportunità! È importante che il cattolico, che l’uomo religioso non contrasti Cesare, ma gli dia con semplicità il tributo che egli chiede: importa assecondare ironicamente la storia, finché Cesare abbia bisogno dell’uomo religioso, non il contrario […]. Una religione metafisica […] insegnerebbe inoltre a disprezzare la ricchezza del ricco e a invertire le parti: cercare di salvare l’anima del ricco. Se la ricchezza viene invece riconosciuta desiderabile e dipendente dai meriti (il cattolicesimo borghese l’ha ammesso), se non viene più riferita al caso, al puro caso, è impossibile tener buona la gente con provvidenze e nemmeno con parziali diritti.

Preme ora capire che il capitalista moderno non è un puro e semplice ricco, ovvero uno che ha fatto fortuna per un concorso di circostanze non modificabili. È invece uno che ha conquistato la ricchezza, e l’ha conquistata come valore, e la fa valere come valore. Ecco perché egli inquina la vita morale della società: non per la sua ricchezza ma per il senso che essa ha. […] Anche nel liberalismo avviene così: ci sono le libertà che neutralizzano le altre, e tanto peggio, si dice, per chi non sa far valere le proprie. Anche qui l’errore è di ignoranza ed è condiviso equamente tra democristiani e liberali. Si ignora che le presenti società occidentali sono di massa, dove l’autorità e i linguaggi dell’autorità, come quelli dell’artista e del pensatore, sono di fatto sopraffatti dai linguaggi del potere, come quelli scientifici, e da quelli delle loro immediate applicazioni. […]

L’alibi della ricostruzione nel dopoguerra è stato lo specchietto per le allodole con cui abbagliare gli iloti: oggi che la vita è diventata insopportabile per l’incubo di troppo pieno e di pletorico che ci affligge, sappiamo bene che ringraziare […]. Il fine che presiede alle scelte liberali è profondamente malsano e i governi l’hanno fatto proprio per intero. Di fronte alla richiesta di giustizia […] si risponde con un traguardo semplicemente corruttore, che è quello del benessere. Il meccanismo, perlopiù inconfessato, della controproposta è il seguente: se vogliamo stare bene, dobbiamo tollerare che gli altri stiano meglio, che ostentino il loro stato sociale, che umilino gli inferiori, che, vecchi, si portino a letto donne giovani, che si offrano a indebito quanto impossibile modello tanto per il contadino di tutte le campagne quanto per il meridionale a Torino. L’umiliazione non esiste, esiste solo la possibilità di aumentare il proprio reddito, a qualsiasi condizione. E la condizione maggiore è l’incentivazione, ossia il profitto di colo- ro che muovono la sacra macchina dell’economia; un profitto che deve essere superiore, molto superiore, ai guadagni degli altri, se non vuole perdere la sua attrattiva. Così sarebbe fatto l’uomo. (Rodolfo Quadrelli, «Il paese umiliato», in La tradizione tradita, Leonardo, 1995; p. 48 e ss., passim.)

Straordinario, no? Basta rileggere l’ultimo breve scambio di battute tra i personaggi cortiani, dopo aver lette le considerazioni di Quadrelli, per far sì che tutto riluca di significati: è lo strazio stesso degli italiani vissuti tra il 1950 e Tangentopoli a parlare sulla pagina, in un mutismo eloquente a cui pochissimi artisti hanno dato credito.

Nell’ignara ma boriosa convinzione dei due personaggi, l’intrusione della voce narrante (Corti è narratore onnisciente ma non manzoniano, perché non conosce l’ironia) lede poco l’oggettività della rappresentazione, già cinematografica pur anche sottilmente allegorica; come nelle grandi drammaturgie secentesche, la precisione dell’asserto pronunciata dal personaggio in scena genera l’aria arcana da Auto Sacramental, da mistero teatrale da contemplare oltre che da dramma borghese da mettere in scena. Qui, nel Cavallo rosso, lo spirito moderno è incarnato dal Commendator Meyer per sdrammatizzare qualunque afflato che non sia l’ideologia del lavoro, del guadagno monetario e della rispettabilità da essi derivante. Il materialismo storico è liberale, oltre che marxiano, quando spiega ogni fenomeno culturale come soggiacente alla struttura economica dei rapporti tra individui. Ma nel prosieguo la storia d’amore tra Fanny e Ambrogio è vicenda di persone in relazione, si snoda in un intreccio ulteriore e ha sviluppi più ramificati (alle pp. 1114–1115): nella narrazione romanzesca infatti, di lì a poco, la coppia convola a nozze.

La famiglia Riva (14) calò in massa a Milano; contemporaneamente vi convennero i parenti più prossimi, tra cui le due zie di Monza che un tempo erano sfollate a Nomana; allo zio Ettore bastò uscire di casa e avviarsi, coi suoi eterni occhiali a pince-nez bravamente inforcati, verso la chiesa dove si sarebbe celebrato il matrimonio. Che era san Pietro in Gessate, scelta da Fanny sebbene non fosse la sua parrocchia «perché mi piace da morire» (ossia per capriccio: se la sentiva cornice adatta a motivo degli antichi affreschi alle pareti, nei quali alcune figure portavano capelli tagliati alla paggio, precisamente come lei. «Intendiamoci eh, noi l’offerta al nostro parroco l’abbiamo fatta lo stesso» non aveva mancato di precisare il commendatore padre). Convennero coi parenti anche gli amici […]

La chiesa di san Pietro in Gessate — dominata e come schiacciata dall’enorme, indigeribile mole del palazzo di giustizia che le sorge di fronte — è di mattoni, placida, edificata in età sforzesca, quando Milano era città d’acque e di silenzio; il suo pavimento si trova a un livello sensibilmente inferiore a quello stradale. «Il passare del tempo» fantasticava Michele mentre, in chiesa, attendeva la sposa insieme con gli altri testimoni: «i secoli, guarda, gli anni che passano, che fuggono via inarrestabili, e di ogni anno cosa rimane? Appena un po’ di polvere. Quanta? È misurabile…» Fece, in rapporto all’attuale piano stradale, un calcolo sommario: «Da uno a due millimetri per anno: ecco cosa rimane del tempo che è stato». A un tratto vide entrare in chiesa e venire gioiosa verso di lui Alma, come sempre indicibilmente attraente nell’abito nuovo che s’era fatto per l’occasione. «Guarda come un abito può sottolineare la bellezza di una donna. È incredibile» si sorprese a pensare il giovane scrittore. Con Almina accanto, i cattivi pensieri non potevano durare, l’idea della caducità delle cose abbandonò la sua mente.

I parenti e gli amici di Fanny — assai meno numerosi di quelli d’Ambrogio — erano distinguibili da questi non già per le acconciature (anche fra le donne calate dalla Brianza alcune si servivano in sartorie o boutiques milanesi) ma per un che di più disinvolto e profano, e di meno “compreso” nel comportamento (15) erano ad ogni modo, i parenti di Fanny, meno belli dei campagnoli d’Ambrogio, specialmente i maschi.

E con un solo affondo, per di piú cronachistico/descrittivo, il Corti narratore si prende l’ultima soddisfazione di tre stoccate al suo bersaglio prediletto, lo spirito radical-chic al suo sorgere. Prima stilettata, per smascherare il capriccio di chi si sposava «in chiesa» perché era così bella l’ambientazione; secondo colpo, per riesumare la gloriosa malinconia barocca per il tempo che fugge (e non s’arresta…) contro la falsa indifferenza dei moderni per i quali nemmeno l’amore può riempire di senso l’attimo fuggente, mentre per l’arte cortiana sì.

Col terzo e ultimo affondo, Corti vuole una volta per tutte ostentare la superiore salute dei provinciali sui cittadini, degli «ottentotti» sui «parigini» avrebbe detto Berchet: a suo parere, la sanità non è quella del Carducci (di crociana memoria) né sta nel prevalere fascisteggiante dello strapaese sulla stracittà, né si trova nel mito posticcio di un lombardismo rozzo in camicia verde o in giacca blu; tutt’altro: il narratore brianteo accenna di passaggio a un discorso di genere (poiché scrive proprio: «specialmente i maschi») che tuttavia è ragionamento comprensibile solo attraverso la sintassi concettuale offerta dall’Illich di Genere e sesso. (16)

Ma i celesti entusiasmi civili possiedono, oltre alla critica, una parte costruttiva che proviene a Corti dalla contemplazione del vero, dalla certezza del regno del possibile che vive a lato della storia, dallo stupore per miracolo delle forme: in termini cortiani, proviene dalla «fede in Domineiddio». Tale elemento non è extraletterario, come voleva la critica strutturalista: nel Cavallo rosso è invece il fulcro poetico della weltanschauung del narratore, ed è per contro l’attacco polemico all’ideologia del lettore, del narratario. Corti dissemina questi «quanti» energetici positivi nel corpo della narrazione negativa ovvero critica e li riveste in forma di riflessioni a margine, di incisi ben nascosti nella deittica narratologica, di toni nell’intonazione delle asserzioni di ogni personaggio, anche le apparentemente più inerti o neutre; per verificarlo, inviterei il lettore a cimentarsi in un esperimento di analisi fisiochimica della prosa cortina allo scopo di ottenere la “lisi” o scissione tra forma e contenuto: vedrà che è impossibile. Come volevasi dimostrare.

La natura della scrittura, per Corti, è quella di rivelare l’invisibile nei contesti umani in cui il visibile si oppone e opprime e inculca i dogmi di una filosofia implicita ma sbagliata. È il tentativo strenuo, e in certi casi disperato, di stabilire o di ristabilire un contatto pio tra l’uomo e il suo simile, tra l’io e il sé, tra sfera privata e interesse pubblico; venendo in urto con il muro di vetro dell’incomunicabilità moderna. Prima di lui, come abbiamo detto sopra, altri poeti avevano praticato quella via e quel metodo: nel teatro il Maggi, nel romanzo De Marchi e nella saggistica Quadrelli. Quel Rodolfo Quadrelli a cui Eugenio Corti scriveva, in una lettera privata del 23 dicembre 1969: «Non si riesce neppur più a parlare tra noi: ecco il dato di fatto che va acquisito»; una frase che è diventata la cifra di un’epoca: la nostra.

Il dialogo però è un fenomeno superiore e anteriore all’esistenza del singolo e della società, tant’è che si può anche dialogare a distanza e senza parole (come nell’innamoramento, nell’amicizia e nell’amore) o in assenza attraverso il divario degli anni (nel caso della preghiera di suffragio per i defunti, o della poesia), innalzandosi sino alla pretesa suprema cioè alla convinzione che la preghiera personale possa stabilire un contatto metafisico col suo oggetto, uscendo dall’immanenza per dialogare per un istante con il trascendente.

Come ognuno sa, questi sono discorsi pochissimo frequentati, oggi, sia in pubblico che in privato: chi ha speranza dovrà allora forse aspettare la fine dei nostri tempi, e sicuramente il termine del proprio tempo individuale, in attesa di voci (come quella di cui qui sopra abbiamo voluto dare un piccolo saggio civile) tutte improntate al timbro amabile del celeste entusiasmo non solo tra le pagine di un libro ma persino mentre augurano «un’infinità di bene».

Bisogna quindi leggere in controluce, persino in questa corrispondenza tra Corti e Quadrelli mai attuatasi sul piano storico: al primo, più anziano e testimone diretto dell’orrore bellico novecentesco, è toccato il compito di cantare ore rotundo l’elogio ingenuo della politica «dei» cattolici contro «l’avversario» ovvero il PCI; al secondo, è spettata la parte più ingrata ma feconda di verificare dove le filosofie andassero a parare, e così di correggere delicatamente l’entusiasmo del romanziere brianteo con una constatazione ipotetica eppure lapidaria:

Non so che cosa avrebbe fatto la democrazia cristiana senza il suo avversario: probabilmente avrebbe provocato minor disordine. (17)

Note

1 Le citazioni dei brani sono per gentile concessione dell’editore.

2 Alessandro Manzoni, Il mestiere guastato delle lettere, Rizzoli, 1989, esergo di copertina.

3 Rodolfo Quadrelli, Il linguaggio della poesia, Vallecchi, 1969, p. 10.

4 Questo predicato è il primo di una serie di espressioni lievemente vernacolari, benché non dialettali, che risultano del tutto incomprensibili a un lettore non milanese né brianzolo: la lingua del narratore ha mano ferma nell’eseguire il calco delle espressioni idiomatiche circolanti nell’area linguistica in oggetto; dove, da qualunque posto si partisse, era luogo comune dire «scendo a Milano».

5 Nel lessico del romanzo, alcuni lemmi sono volutamente scritti in modo che il grafema registri esattamente il fonema così come lo pronuncia l’inflessione briantea: vedi, altrove, il termine «sopranaturale».

6 L’aggettivo è, nel lessico cortiano, una parola chiave per la raffigurazione del «mondo piccolo», della vita conviviale e vernacolare di Nomana (Besana Brianza nella realtà storica).

7 Corti, nel romanzo, non usa attenuazioni quando intraprende la polemica con le figure del panorama culturale dell’epoca: altrove, nel Cavallo rosso, si nota una vera antipatia verso alcuni suoi ex compagni di studi: Nilde Jotti e Davide Turoldo. Questi, e altri, attacchi personali «sub figura» suscitarono l’ostracismo verso le opere cortiane, per cui sino a pochi anni fa nessuno studio sui suoi libri veniva condotto presso l’Ateneo del Sacro Cuore di Milano. Tornando alla sequenza in questione: il narratore ritrae la meschina reazione di un poeta comunista, assai celebrato in quegli anni (Saba) inserendo, ai danni dell’autore della lirica (Sereni), quell’avverbio «quasi» che assume il peso di un insulto.

8 Duplice licenza poetica ortografica: vedi Nota 2 (supra).

9 Mirabile anacoluto, speso per enfatizzare la fatica dei personaggi a reggere il gioco delle parti imposto dal contesto.

10 Dunque, per l’esattezza, è il 2 maggio del 1948. Per coincidenza, vigilia della data di nascita (3 maggio 1630) di Carlo Maria Maggi.

11 L’uso dell’articolo determinativo davanti al nome proprio era diffuso nell’area linguistica milanese: persistenza della maniera austriaca.

12 Il registro linguistico sa farsi sapientemente mimetico, dove occorre, dello stile espressivo del parlante a cui è attribuito: qui, il personaggio nel suo monologo interiore, sta per perdere le staffe, e si sente. L’autore scrisse queste pagine tra il 1971 e il 1982: poteva quindi giudicare dove fossero andate a parare le ideologie narrative del Neorealismo (alla Pratolini e Cassola) e del moralismo nella narrativa immoralista alla Bassani o alla Moravia.

13 Profezia «ex post» che la sua forza in quanto prevede il 1963 in Italia, cioè l’avvento dei governi di centrosinistra, il punto di snodo tra il raggiungimento del picco massimo del PIL italiano e l’avvio della Scuola Media unificata; in quell’anno uscirono i romanzi di Italo Calvino più politici e impegnati (Marcovaldo e La giornata di uno scrutatore). Era l’epoca del cosiddetto neoilluminismo, del gesto estetico del Gruppo 63: la vigilia dell’anno del «baby-boom» demografico italiano.

14 È la famiglia d’origine di Ambrogio, nella fictio del romanzo.

15 Per un corretto inquadramento del giudizio «politico» sui comportamenti «privati» dei milanesi ritratti da Corti, può essere utile ricordare che Milano fu amministrata ininterrottamente dal 1945 al 1993 da sindaci appartenenti al partito socialista. Tra i loro canti più noti, c’era il famoso «stornello» che a un certo punto faceva così: «Vorrei che il vaticano andesse in fiamme / e il papa ne bruciasse lemme lemme / bruciasse i pret’in corpo alle su’ mamme / E quando muoio io non voglio preti / non voglio ave-marie né paternostri / ma la bandiera rossa dei socialisti / E la rigi la rigi la rigira / la rigira la sempre arditi / evviva i socialisti / abbasso i gesuiti».

16 Ivan Illich, Gender. Per una critica storica dell’uguaglianza, Neri Pozza, 2013, p. 19: «Quella frattura nel passato e col passato che altri hanno cercato di concettualizzare come passaggio al modo di produzione capitalistico, io la descrivo qui, da un punto di vista antropologico, come perdita del genere».

(Andrea Sciffo, 18/09/17, Il Covile)